株式会社ハッピーカーズ(本社所在地:神奈川県鎌倉市、代表取締役:新佛 千治)は、3~7年に一度は車を買い替える男女を対象に、「逆風下で揺れるEVシフトの実態と、それでもEVを選ぶ人の理由」に関する調査を実施しました。

各国でEVシフトの目標が掲げられる中、日本でも変化への方針は示されているものの、実際の普及は思うように進んでいないのが現状です。

車両価格の高さや充電設備の不足、政策の変化などが影響し、消費者の間では“様子見”の空気も漂っています。

では、EVを選ぶ人と、いまだ様子を見ている人、それぞれはどのような理由や思いを持っているのでしょうか。

そこで今回、車買取り専門店の株式会社ハッピーカーズ(https://happycars.jp/)は、3~7年に一度は車を買い替える男女を対象に、「逆風下で揺れるEVシフトの実態と、それでもEVを選ぶ人の理由」に関する調査を実施しました。

調査概要:「逆風下で揺れるEVシフトの実態と、それでもEVを選ぶ人の理由」に関する調査

【調査期間】2025年10月21日(火)~2025年10月22日(水)

【調査方法】PRIZMA(https://www.prizma-link.com/press)によるインターネット調査

【調査人数】1,023人

【調査対象】調査回答時に3~7年に一度は車を買い替える男女と回答したモニター

【調査元】株式会社ハッピーカーズ(https://happycars.jp/)

【モニター提供元】PRIZMAリサーチ

車を買い替えるなら何を選ぶ?EV意向は26%と最も低い結果に

はじめに、「次に買い替えるとしたら、どのタイプの車を選びたいか」を尋ねたところ、『ハイブリッド車(HEV)(58.3%)』と回答した方が最も多く、『ガソリン車(48.4%)』『プラグインハイブリッド車(PHEV)(26.3%)』『EV(26.0%)』となりました。

『EV』は一定数見られるものの、『ハイブリッド車(HEV)』が優勢であることが示されました。

この結果から、多くの方が燃費や環境性能を重視しながらも、充電や価格といった実用面での安心感を求めていることがうかがえます。

『EV』は徐々に浸透しつつあるものの、「次の現実的選択肢」としてはまだ『ハイブリッド車(HEV)』が中心にあるといえます。

車のタイプ選択には、日常の使い方や走行距離も大きく関係していると考えられます。

では、月にどのくらいの距離を走行している方が多いのでしょうか。

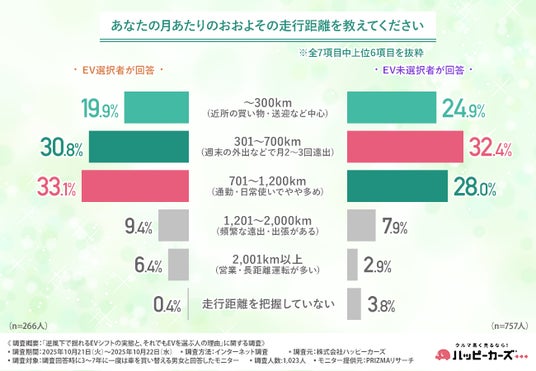

「あなたの月あたりのおおよその走行距離」について尋ねたところ、次に買い替える車についてEV選択者・EV未選択者で、それぞれ以下のような回答結果になりました。

■EV選択者

『~300km(近所の買い物・送迎など中心)(19.9%)』

『301~700km(週末の外出などで月2~3回遠出)(30.8%)』

『701~1,200km(通勤・日常使いでやや多め)(33.1%)』

■EV未選択者

『~300km(近所の買い物・送迎など中心)(24.9%)』

『301~700km(週末の外出などで月2~3回遠出)(32.4%)』

『701~1,200km(通勤・日常使いでやや多め)(28.0%)』

EV選択者はEV未選択者よりも、701km以上の割合がそれぞれ高く、EV未選択者よりも走行距離が長い傾向があるようです。そのため、燃費効率や維持費への関心がEV未選択者よりも高いと考えられ、それもEVに興味を抱く理由の一つと考えられます。

EVを選ぶ人──“選択の分かれ道”を可視化

では、EVのどのようなところに魅力を感じているのでしょうか。

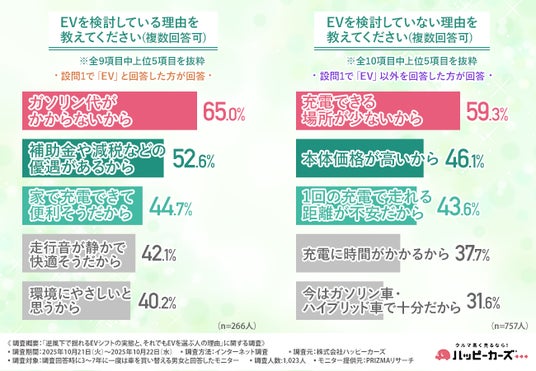

次に買い替える車について『EV』と回答した方にうかがいました。

「EVを検討している理由」について尋ねたところ、『ガソリン代がかからないから(65.0%)』が最も多く、『補助金や減税などの優遇があるから(52.6%)』『家で充電できて便利そうだから(44.7%)』となりました。

EVを検討する動機として最も多く挙がったのは「ガソリン代がかからない」で、経済的メリットが主な関心事となっていることがわかります。

「補助金や減税」も上位に入っており、制度面での後押しが購買意欲を支えているようです。

また、「家で充電できる」や「静かで快適」といった日常的な快適性への期待も見られ、EVが“特別な車”ではなく“暮らしを便利にする選択肢”として受け止められ始めていることがうかがえます。

EVを前向きに捉える方がいる一方で、現時点では導入を見送る声も多く見られますが、その理由とは何なのでしょうか。

次に買い替える車について『EV』と回答しなかった方に聞きました。

「EVを検討していない理由」を尋ねたところ、『充電できる場所が少ないから(59.3%)』が最も多く、『本体価格が高いから(46.1%)』『1回の充電で走れる距離が不安だから(43.6%)』となりました。

EVを検討しない最大の理由として「充電できる場所が少ない」が挙げられたことから、インフラ不足が最大の障壁となっていることがわかります。

さらに、「本体価格が高い」「1回の充電で走れる距離が不安」といった実用面への懸念も多く見られたことから、EVそのものの性能よりも「使いこなせる環境が整っていない」という認識に根差していると考えられます。

通勤・家族といった暮らしの背景で変わる“車のニーズ”

EVを「まだ現実的ではない」と感じる背景には、日々の使い方や運転習慣が影響しているのかもしれません。

では、普段の運転スタイルにはどのような傾向が見られるのでしょうか。

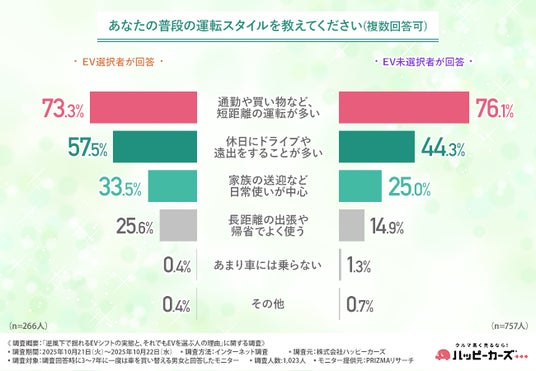

「あなたの普段の運転スタイル」を尋ねたところ、次に買い替える車についてEV選択者・EV未選択者で、それぞれ以下のような回答結果になりました。

■EV選択者

『通勤や買い物など、短距離の運転が多い(73.3%)』

『休日にドライブや遠出をすることが多い(57.5%)』

『家族の送迎など日常使いが中心(33.5%)』

『長距離の出張や帰省でよく使う(25.6%)』

■EV未選択者

『通勤や買い物など、短距離の運転が多い(76.1%)』

『休日にドライブや遠出をすることが多い(44.3%)』

『家族の送迎など日常使いが中心(25.0%)』

『長距離の出張や帰省でよく使う(14.9%)』

EV選択者は「休日のドライブや遠出」「長距離の出張や帰省」の割合がEV未選択者よりも高いことがわかります。

EV未選択者よりも長距離の運転スタイルが比較的多く、そのためEVの走行時の騒音や振動が少ないという快適性、燃料効率のよさなどのメリットを意識することが多いと考えられます。

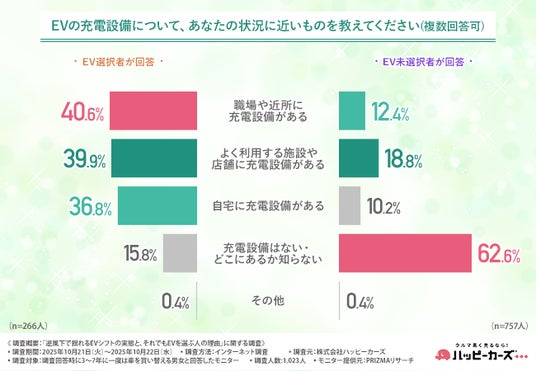

では、EVの充電設備の状況についてはどうなのでしょうか。

「EVの充電設備について、あなたの状況に近いもの」について尋ねたところ、次に買い替える車についてEV選択者・EV未選択者で、それぞれ以下のような回答結果になりました。

■EV選択者

『職場や近所に充電設備がある(40.6%)』

『よく利用する施設や店舗に充電設備がある(39.9%)』

『自宅に充電設備がある(36.8%)』

『充電設備はない・どこにあるか知らない(15.8%)』

■EV未選択者

『充電設備はない・どこにあるか知らない(62.6%)』

『よく利用する施設や店舗に充電設備がある(18.8%)』

『職場や近所に充電設備がある(12.4%)』

『自宅に充電設備がある(10.2%)』

EV選択者は、職場・近所・よく利用する施設や店舗に充電設備があることを認識している方が多く、自宅に充電設備がある方も約4割いました。

一方、EV未選択者は「充電設備はない・どこにあるか知らない」という方が約6割と圧倒的に多く、この認識不足がEV導入をためらう一因となっていると考えられます。

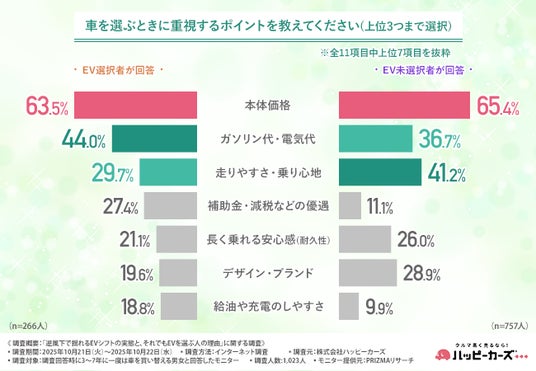

ユーザーが本当に重視するポイントとは?

充電設備の有無もEV選択に影響を与えているようですが、購入には他にもさまざまな判断要素が関わっていると考えられます。

では、車を選ぶ際にどのようなポイントを重視するのでしょうか。

「車を選ぶときに重視するポイント」を尋ねたところ、次に買い替える車についてEV選択者・EV未選択者で、それぞれ以下のような回答結果になりました。

■EV選択者

『本体価格(63.5%)』

『ガソリン代・電気代(44.0%)』

『走りやすさ・乗り心地(29.7%)』

『補助金・減税などの優遇(27.4%)』

■EV未選択者

『本体価格(65.4%)』

『走りやすさ・乗り心地(41.2%)』

『ガソリン代・電気代(36.7%)』

『デザイン・ブランド(28.9%)』

上位となった項目は共通していますが、EV選択者はEV未選択者よりも「ガソリン代・電気代」を重視しており、それが燃料代が安いEVの選択につながっていることがうかがえます。

また、「補助金・減税などの優遇」の割合もEV選択者はEV未選択者よりも2倍以上多く、金銭面のメリットもEVの選択を後押ししているようです。

では、EVに関するニュースや制度改正は、EV購入意欲にどのような影響を与えているのでしょうか。

「EVに関するニュースや政策の変化は、あなたのEV購入意欲にどのような影響を与えるか」について尋ねたところ、『充電設備が増えれば前向きになる(40.9%)』『補助金が増えれば前向きになる(40.2%)』『ガソリン車の規制が進めばEVを検討する(28.8%)』が上位になりました。

『充電設備が増えれば前向きになる』『補助金が増えれば前向きになる』がほぼ同率で上位に挙がったことから、EV購入の判断には制度的・環境的な後押しが欠かせないことが示されました。

EVの性能よりも、「使える環境」と「経済的メリット」を重視していると考えられます。また、『ガソリン車の規制が進めばEVを検討する』との回答も一定数見られ、政策の方向性が意識決定を左右していることがうかがえます。

条件が整えば変わる未来──もしEVがもっと“身近”になったら

では、EVの価格が下がり充電環境が整った場合、どの程度の方が前向きに購入を検討するのでしょうか。

「価格が下がり、充電がしやすくなったらEVを購入したいか」を尋ねたところ、約7割が『とてもそう思う(22.4%)』『ややそう思う(43.3%)』と前向きな意向を示しました。

この結果から、多くの方が「条件次第で購入を検討する」姿勢であることがわかります。

現時点での低い普及率は“関心の薄さ”ではなく、“環境が整っていないこと”が影響していることを示しています。

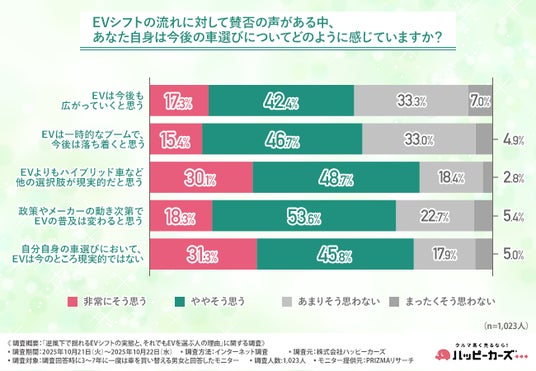

では、こうしたEVシフトの流れそのものについて、どのように感じているのでしょうか。

「EVシフトの流れに対して賛否の声がある中、あなた自身は今後の車選びについてどのように感じているか」を尋ねたところ、以下のような回答結果になりました。

「EVは今後も広がっていくと思う」と思う方は約6割を占め、将来的な普及を肯定的に捉えている傾向が見られました。

一方で、「自分自身の車選びにおいては現実的ではない」が約8割となり、市場の期待と個人の判断の間に大きなギャップが存在しています。

また、「政策やメーカーの動き次第で普及は変わる」と思っている方も多く、自ら主導的にEVを選ぶ段階には至っていないことがうかがえます。

「EVよりハイブリッド車などが現実的」と思っている方も多く、性能やコスト面での“ちょうどよさ”を求める意識が根強いようです。

EVシフトの成否は、技術進化だけでなく、生活者が安心して選べる制度・環境づくりにかかっているといえるでしょう。

まとめ:約8割が条件次第で「EV車に前向き」と回答するも現実問題EVシフトはなかなか進まず

今回の調査で、日本のEVシフトは確実に関心が高まりつつあるものの、実際の購入には慎重な姿勢が残っていることが浮き彫りとなりました。

次に買い替える車として最も選ばれたのは「ハイブリッド車」で、「現実的で安心できる選択肢」としての地位を保っています。このことから、環境への意識は高まりつつも、充電設備やコスト面への不安から、依然として“完全なEV移行”には慎重な姿勢がうかがえます。

EVを検討する方は約4人に1人と一定数いますが、その主な理由は環境意識ではなく、「ガソリン代がかからない」「補助金・減税などの優遇がある」といった経済的要因に集中していました。

一方で、EVの購入を検討していない最大の理由は「充電できる場所が少ない」で、次に「本体価格の高さ」や「航続距離への不安」が続きました。

インフラとコストの問題が、購入意欲の抑制要因となっていることが明らかです。

また、次に買い替える車についてEV選択者・EV未選択者では充電設備の認識に大きな差があり、EV未選択者の約6割が「充電設備はない・どこにあるか知らない」と回答しています。環境の整備不足だけでなく、情報不足も心理的障壁として作用している可能性があると言えるでしょう。

ただし、「EVの価格が下がり、充電がしやすくなれば購入したい」と回答した方が約7割になったことからも、EVの普及には価格や性能の改善だけでなく、「実際に使える」「便利だと感じられる」体験価値の向上が不可欠です。

総じて、EVシフトは社会的には進められているものの、生活者の間ではその動きがまだ十分に浸透していないのが実情です。

多くの人にとって、EVは「身近な存在」として認識されておらず、そのことが普及の遅れにつながっていると考えられます。

このギャップを埋めるためには、価格や性能の改善に加え、充電環境の拡充や補助制度の安定化など、利用しやすい環境づくりが求められます。

さらに、「身近で安心して使える」という実感を育む体験機会を増やすことが、EVへの理解と関心を広げる第一歩となるでしょう。

サポート体制が充実!初心者でも安心の稼げる副業なら『出張クルマ買取り』

今回、「逆風下で揺れるEVシフトの実態と、それでもEVを選ぶ人の理由」に関する調査を実施した株式会社ハッピーカーズ(https://happycars.jp/)は、全国100店規模のネットワークの“出張クルマ買取りハッピーカーズ(R)”の仲間になってくれる経営者(オーナー)を募集しています。

■中古車買取の可能性

クルマ買取りハッピーカーズ(R)は、単なる車買取りのFCとは違い、基本的に小売り販売は行わないため、在庫も不要。

低リスク・低コストで参入可能な出張車買取り専門のフランチャイズチェーンです。

実質的に大手FCチェーンと変わらない経営環境を実現しながら、ロイヤリティ無料!

月々わずか5万円の会費で開業が可能です。

※最初の加盟金は50万円。そのほか諸費用が別途必要です。

わずか月々5万円の会費とはいえ、スケールメリットを活かして、全国ネットのラジオCMやテレビCMも実施。徹底的に加盟店が利益をあげられる環境の実現を目指しています。

■1人で開業し、高収入を目指す!自由な働き方を実現

独立したいけれど...

・人手不足が心配

・気軽に仕事したい

・コストはかけたくない

・人材管理はちょっと苦手

・なるべく高収益を得たい

・自由に働きたい

それなら“出張クルマ買取りハッピーカーズ(R)”を検討しませんか?

ハッピーカーズが1人開業できる3つの理由

1.知識なしでも開業できるから専門職の雇用不要

業界未経験・クルマの専門知識がなくても開業可能開業当初、「パワーウインドウって?」という方でも現在活躍されているオーナーさまがいます。クルマの専門知識があるスタッフや査定士を雇用せず、オーナーさま1名で開業し活躍できます。その秘密は、スマホに入力するだけで査定ができる独自アプリの存在。日々の相場なども即時反映し最適な買取金額が確認できるので専門知識がなくても適正価格を知ることができます。

2.手間が少ないから1人でも運営できる

買取専門だからこその効率の良さで手間が少ない販売はアフターフォローも大切で、クレームや営業トークにかける時間もスキルも必要です。一方、ハッピーカーズは買取専門店なので、査定後に買取ればあとはオークションに出品するだけのシンプルなシステム。お客さまは納得されたうえで、売却しお金を手にされるのでクレームに繋がりにくいのも特徴です。

3.無店舗型で開業できるから常駐スタッフ不要

ランニングコストも削減でき高い利益率来店されるお客さまの対応が重なることを想定すると、店舗型のビジネスだとスタッフの雇用が必要となり、どうしても人件費がかかります。しかし、ハッピーカーズは、出張買取のため店舗は不要。予約されたお客さまのいる場所に伺うので、予約が重ならないようにすれば、1人で対応が可能です。スタッフを雇わず、店舗を持たずに自宅で開業することができるので固定費を低く抑えられます。

詳細を見る

■サポート体制

・初心者でも安心!

フランチャイズ加盟店の開業前は、ハッピーカーズの買取りノウハウが最大限に詰まった開業研修を受けていただくため、異業種からの未経験者でも安心して事業を立ち上げることができます。

・情報共有も充実!

未経験者でもすぐに活躍できる研修やセミナーなど、教育・ノウハウ共有にも力を入れています。

全国100店規模の加盟店ネットワークを生かして本部だけでなく、オーナーたちも積極的に情報共有し、常に新しいナレッジを創出しています。

・店舗戦略も可能!

本部からの査定依頼案件はもちろん、集客施策の提供やコンサルティングも行っています。

また、広告企業とのアライアンス戦略により最短加盟翌日から送客することができます。

個人事業主からの法人支援、法人からの多店舗展開も推奨しています。

■加盟までの流れ

STEP1 お問い合わせ 説明会予約

STEP2 申込書記入

STEP3 一次面談(対面orWeb)

STEP4 本部面談→審査

STEP5 古物商申請

STEP6 加盟完了

■お問い合わせ・説明会予約:https://happycars.jp/franchise/

■TEL:0466-31-0818

<各種SNS>

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCjk8xuPl5A_ChU1F_YRhcwg

Instagram:https://www.instagram.com/shinbutsu_chiharu