株式会社内田洋行(本社:東京都中央区 代表取締役社長:大久保昇、以下内田洋行)は、神奈川県開成町(町長:山神 裕、以下開成町)において福祉と教育部門が保有するこどもに関する情報を連携し、支援が必要なこどもや家庭の早期発見・早期支援を実現とする「開成町こども見守りシステム」を2025年5月より運用開始いたします。本システムは2022年度に開成町の単独予算により「こどもに関するデータ連携・活用調査事業」として実証を開始し、2023年度および2024年度の2か年にわたり、こども家庭庁の「こどもデータ連携実証事業」に採択されました(※1)。段階的な検証とシステム改善を重ねた結果、この度の運用に至りました。

(※1)開成町における「こどもに関するデータ連携・活用調査事業」実施状況

令和4年度(2022年度)、令和5年度(2023年度)、令和6年度(2024年度)

令和5・6年度の両年度において、こども家庭庁「こどもデータ連携実証事業」の実証事業に採択されています。

開成町の課題とシステムの開発目的

神奈川県内で最も面積の小さい開成町は、東京から90分の好立地にあり、自然豊かな環境と子育て支援が充実した「田舎モダン」な町として2020年度に総人口に占める年少人口の割合が14.8%と県内トップとなりました。こうした背景から、学齢期のこどもを持つ世帯の転入が増加し、就学前の情報がないケースが増え、家庭の背景情報の把握が難しくなっています。あわせて、要保護・要支援家庭や産科病院から情報提供されるハイリスク妊婦の情報、虐待に関する相談・通告の増加など、こどもや家庭が抱える問題が複雑化しています。その結果、保健師やケースワーカーの業務負担が増大し、支援体制の強化が求められていました。

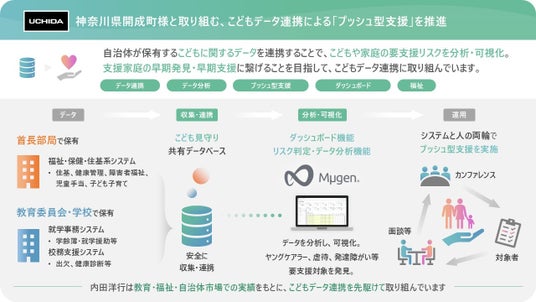

開成町では、 2024年4月1日にこども課内に母子保健機能(子育て世代包括支援センター)と児童福祉機能(子ども家庭総合支援拠点)を統合した「こども家庭センター」を設置し、子育てに関する包括的な相談支援体制を整備しました。福祉、教育部門に点在するこどものデータを連携し、支援が必要なこどもや家庭のリスクを判定・分析・可視化する「こども見守りシステム」を導入することで、組織体制とシステムの両面から、早期発見・早期支援につなげることを目指しています。

「開成町こども見守りシステム」の特長

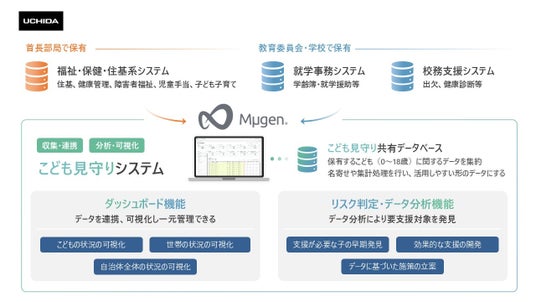

本システムでは、こども課こども支援班の職員が操作し、困難を抱える可能性のあるこどもを多面的に把握・分析します。福祉、教育分野に点在するこどもに関する約40種類のデータを個人情報に配慮しながら収集・連携し、困難の種類ごとに定められた指標に基づいてデータを分析・可視化します。

※本システムでは、支援対象者の抽出にあたって生成AIは使用しておりません。

■連携データ項目や連携システム例

本システムは、以下のようなデータと連携しています(一部紙媒体を含む)。

【福祉・保健・住基系システム】

・こども課:母子健康手帳発行状況/妊婦検診受診状況/健康診査状況/保育・教育給付利用情報/児童手当受給状況/医療費助成/滞納(保育所保育料・学童利用料)/子育て支援センター利用状況等

・要保護児童対策関連:虐待通告状況(紙)/児童相談記録(ACCESS)/要保護児童相談記録等

・福祉介護課:障がい者手帳有無/介護サービス利用状況/生活保護受給状況(紙)等

【就学事務システム・校務支援システム】

・教育委員会・学校:就学援助認定状況(Excel)/学齢簿/出欠状況/健康診断等

■「こども見守りシステム」の主な機能

1.専門職のノウハウ・知見を活かした「リスク判定・データ分析」機能

本システムでは、0~18歳までのこどもを対象に困難の種類(ヤングケアラー、貧困、虐待、引きこもり、発達障がい、産後うつ病など)ごとに定められたリスク指標を設定し、スコア化します。スコア化のロジックは、有識者や専門職の知見をもとに策定されており、DX分析ツール「M?gen(ミュージェン)」(※2)を用いて、関連データの探索や可視化を行い、支援の必要性を総合的に判断しています。

(※2)「Mμgen(ミュージェン)」は、200種類以上のデータソースに対応し、組織内に点在する多様なシステムの高度データ分析を行いながら複数のダッシュボード間を連携させて関連する情報を可視化できます。「データチェーン機能」により、異なる種類のデータを連続して検索・表示することができ、データのつながりや流れを直感的に把握できます。トヨタ自動車、本田技術研究所、ヤマハ発動機など製造業をはじめとして中外製薬、オムロンヘルスケアなどヘルスケア分野などの大手企業への導入実績があります。 https://smartinsight.jp/

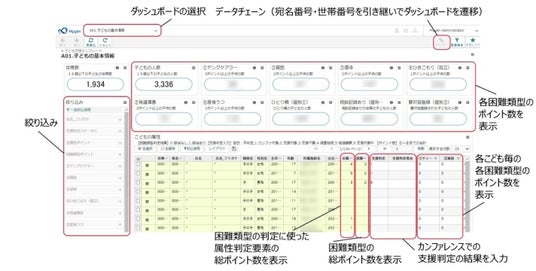

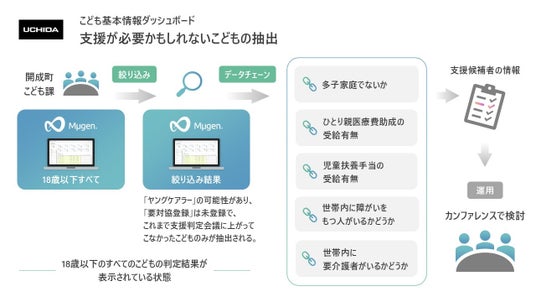

2.現場職員の操作性を意識した「ダッシュボード機能」

ダッシュボード機能では、全体の状況を把握でき、気になるこどもや家庭の状況については個別の詳細画面で確認することができます。例えば、「ヤングケアラーの可能性があるが、要保護児童対策地域協議会(要対協)に未登録で、支援判定会議も未実施」といった条件で支援候補者を絞り込み、さらに世帯単位で判定要素の該当状況を詳細画面で確認できます。このようにダッシュボード機能では、全体の状況を把握するとともに、特定の困難を抱えている可能性のあるこどもや家庭の状況が確認できます。例えば、「こども基本情報ダッシュボード」では、「ヤングケアラー」の可能性があるこどもの中から、「要保護児童対策地域協議会(要対協)未登録」で「支援判定会議未実施」という条件で絞り込むことで、支援候補者を抽出できます。さらに、こどもの世帯番号を使って、「ヤングケアラーの判定明細」のダッシュボードに遷移し、各判定要素の該当状況を詳細に確認することができます。

複数のデータを統合して一画面上で可視化し、必要に応じて詳細に展開していく操作性により、個々のこどもや家庭の全体像を直感的かつ的確に把握できる仕組みとなっています。

3.「こども見守り共有データベース」の安全性

マイナンバー利用事務系ネットワーク上での厳格なアクセス管理を行い、必要な情報に安全にアクセスできます。また、氏名・住所等の個人を識別できる情報については、仮名化加工(符号等による置換)を施し、個人が特定されない形でデータを取り扱う機能も備えています。

■「開成町こども見守りシステム」を利用した支援業務の運用、月例カンファレンスを実施

システムによる判定結果、抽出されたこどもについては、児童相談等の一つとして受理され、保健師、ケースワーカー(社会福祉士、精神保健福祉士)、指導主事等によるカンファレンスで支援の必要性を検討します。予防的視点でのカンファレンスを通じて、教育・福祉が連携した支援体制の構築を目指しています。また、データの収集・連携処理は、すべて自治体内のシステムで完結しており、安全な運用が確保されています。

2024年度の実証事業においては、各システムのデータ抽出機能(EUC機能)を活用して、月1回程度の頻度で情報を更新し、転入・転出などの異動情報を含めて、最新の情報に基づいた見守りを行ってきました。前年度の取り組みを踏まえ、2025年度は見守り体制について現場での適切な運用に向けたさらなる検討を進めていきます。

今後に向けて 自治体システム標準化対応への取り組み

現在、データの連携元である基幹系システムのうち、地方公共団体における基幹業務システムの統一・標準化の対象となっている福祉・保健および就学事務システムについては、標準仕様で定められたデータ項目を活用し、他自治体への展開が容易になるよう検討を進めています。あわせて、開成町の「こども見守りシステム」についても標準仕様への対応を視野に入れて取り組んでいます。

内田洋行のこどもデータ連携等に関する取組み

内田洋行は、教育(校務支援システム、学習支援システム等)、福祉(児童福祉や障がい者福祉)、そして自治体(就学、内部事務システム等)分野でシステムの開発・運用を行っており、各種の業務内容やシステム構成、データ構造に対する深い理解を有しています。マイナンバー利用事務系やLGWAN接続系などの自治体系に加え、校務系・学習系といった異なる領域を横断するネットワークシステムにも多くの実績があります。システムの標準化にも積極的に取り組み、就学事務システム(例:学齢簿編製等)や国際技術標準の策定・推進に携わっています。こうした知見を活かし、開成町における教育・福祉の現場で扱われる住民情報、虐待相談記録や、校務支援システムに蓄積された出欠席や健康診断などについて、それぞれのデータの特性(意味、種類、更新頻度やタイミングなど)を把握しデータの整理・分析を支援しています。自治体と教育現場の視点を大切にしながら、開成町のこどもたちのよりよい成長と、地域全体でのデータ利活用に取り組んでいます。

■内田洋行 こどもデータ連携の取組み

https://www.uchida.co.jp/public/data-linkage-for-children/

■こどもデータの連携・活用でプッシュ型の支援を実現する:神奈川県開成町の取り組み

https://www.uchida.co.jp/public/contents/report_250212.html